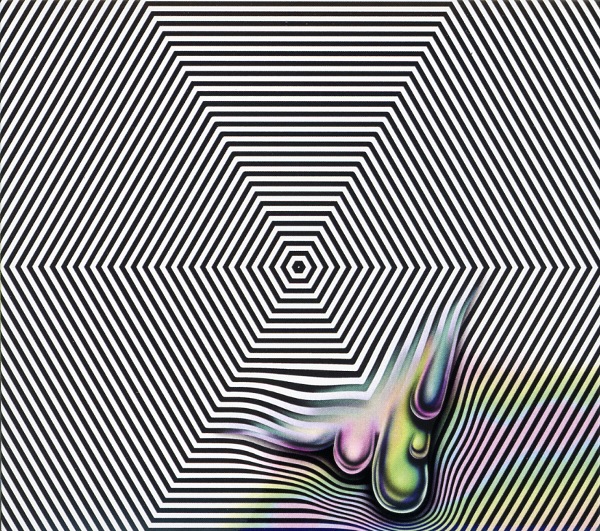

BETRAYED IN THE OCTAGON

2007年。シンセサイザーなどによるアンビエント音楽。オープニング曲はメロディーがなだらかに変化し、リズムに代わる音階の跳躍などはない。ヒーリングやアンビエント、ドローンというジャンルがまだなかった頃の、サイケデリックな雰囲気を持つ。2曲目以降は明瞭な音階がつき、即興のようなフレーズも挿入する。アルバムタイトル曲と7曲目はカセット両面の最後の曲とみられ、音階によるリズムが明確だ。当初はカセットで7曲収録され、CD化された時はカセット2本、CDR1枚の収録曲計5曲が追加された。再発盤の「リフツ」には初出の音源が明記され、曲も順番に並べられているため、同一のメディアとして発表されたことを把握しやすい。短い曲は2分台、長い曲は10分を超える。CDRの曲は17分弱ある。

ZONES WITHOUT PEOPLE

2009年。意図を持って演奏する曲と即興的に演奏する曲が比較的明瞭に分かれている。10分近くある「フォーマット&ジャーニー・ノース」は意図を持って作られた曲だろう。盛り上がりのすごさはハイライトだ。「ラーニング・トゥ・コントロール・マイセルフ」「ゾーンズ・ウィズアウト・ピープル」といったタイトルは、アーティスト自身の内面の不安や葛藤を示しており、若年層に広く共通する。「アイ・ノウ・イッツ・テイキング・ピクチャーズ・フロム・アナザー・プレイン」はアコースティックギターによる弾き語り。再発盤の「リフツ」では5曲が追加されている。

RUSSIAN MIND

2009年。アンビエント風の電子音楽が中心。再発盤の「リフツ」は3曲を追加収録。

RIFTS

2009年。初期の3枚のアルバムをまとめて再発売。2012年にもカセット等の曲を追加収録して再発売。

RETURNAL

2010年。オープニング曲の「ニル・アドミラリ」はこれまでで最もハードな不協和音で始まり、そのままアンビエント風の2曲目につながっていく。アルバムタイトル曲はボーカルを加工している。4台の古いシンセサイザーを使っていると明記しているが、使われていた当時のサウンドをなぞらず、現代のインダストリアルやノイズが含まれたサウンドを構築している。

REPLICA

2011年。9曲目まで3分から4分台になり、曲調はアンビエントよりも2000年代型のエレクトロ音楽が多い。曲の中に不穏な雰囲気を入れ、方向性を定めない。これまでのアルバムに比べ、人の声のサンプリングが多い。「チャイルド・ソルジャー」は子どもの声がサンプリングされている。10曲のうち6曲は単語の羅列のような歌詞も明記されている。

DRAWM AND QUARTERED

2013年。「ベトレイド・イン・ジ・オクタゴン」のころのカセット等収録曲6曲と「ゾーンズ・ウィズアウト・ピープル」のころの1曲を収録した企画盤。「リフツ」の再発売盤に収録されている。

THE FALL INTO TIME

2013年。「ゾーンズ・ウィズアウト・ピープル」「ロシアン・マインド」のころのカセット等収録曲をまとめた企画盤。「リフツ」の再発盤に収録されている。

R PLUS SEVEN

2013年。シンセサイザーで音を変調させるのではなく、もともとある音をよく使う。「アメリカンズ」「インサイド・ワールド」はコラージュのように途中でフレーズが切られ、別のフレーズが始まって曲が続いていく。曲が長くなったり短くなったりして一定ではないが、初期の頃とは異なり、ある曲があるイメージで完結することが少ない。アルバムタイトルは左右対称の文字列を「r+7」と読ませている。

GARDEN OF DELETE

2015年。前作以上にボーカルのサンプリングを多用する。音の多くが人工的な硬い音だ。アルバムの前半で歌詞があるのは2曲だが、後半は「アニマルズ」から「ノー・グッド」まで5曲続けて歌詞が付く。歌詞は「私(僕)」を主人公として、彼女である「君」との関わりで進んでいく。個人ではどうにもならない運命や成り行きのようなものを、「王」や「神」の差配としている。少年、青年時代の、変えることができない過去、うまくいかなかった過去、忘れることができない過去を精神的に清算しようとするが、簡単にはできない状況を、現代的なエレクトロ音楽、電子音楽で再現する。曲の途中でフレーズが止まったり全く別のフレーズが突然始まったりするのは、エレクトロニクスを主体とするポピュラー音楽の特徴だが、それを現代音楽のように無意味の意味に再帰させることなく、若年層特有の性急さ、「エズラ」や「スティッキー・ドラマ」は一般的なポップスの曲をサンプリングやエレクトロニクスで再編集したような曲だ。

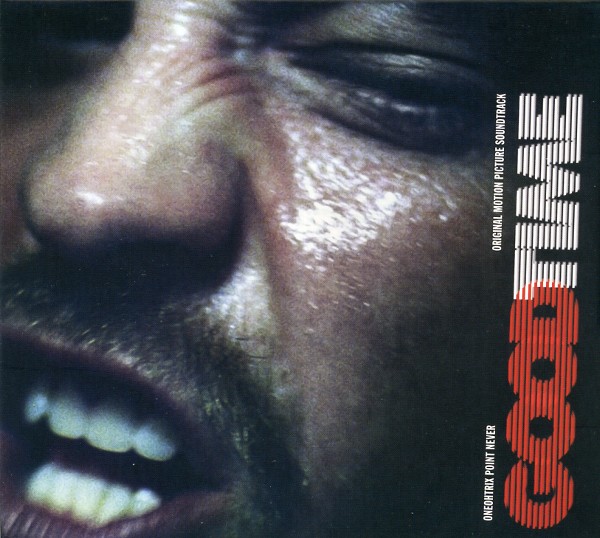

GOOD TIME ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK

2017年。映画のサウンドトラック盤。映画に合わせて作曲されており、適度に聞き慣れた音で構成している。曲も凝っていない。「ザ・ピュア・アンド・ザ・ダムド」はイギー・ポップがボーカルをとる。ボーカルがあるのはこの曲のみ。

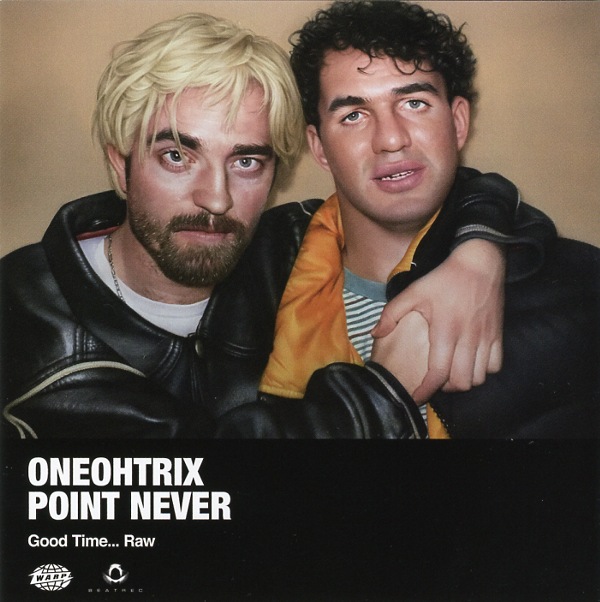

GOOD TIME...RAW

2017年。「グッド・タイム」のサウンドトラック収録曲を、映画に使われたままの編集で収録した企画盤。映画に使われなかった曲も収録しているので、「グッド・タイム」のサウンドトラック盤よりも収録曲が多く、収録時間も長い。

AGE OF

2018年。電子音よりも伝統的楽器に近い音を使い、曲の途中の急激な変化が少なくなっている。チェンバロ、ピアノ、ギターなどに加工、もしくはサンプリングしたボーカルを乗せる曲が多い。アルバムタイトルは、現代が何の時代なのかを簡単に述べることはできないということを示唆しており、アルバム全体の曲調も、なじみのある音に人工的でやや不穏な加工を織り込んで時代性を反映させている。CDのケースデザインは凝っている。

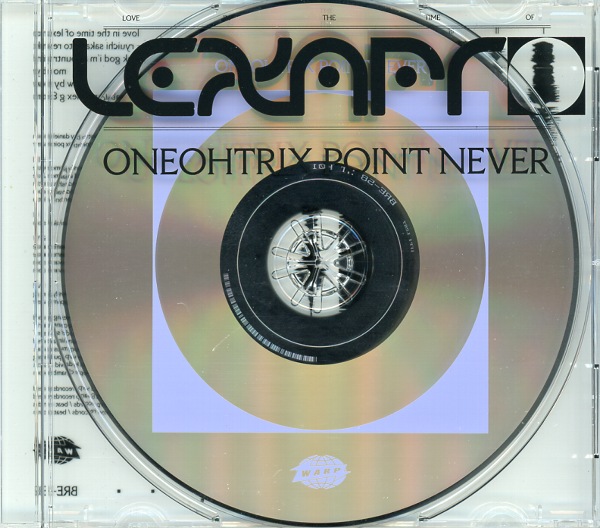

LOVE IN THE TIME OF LEXAPRO

2018年。EP盤。6曲収録。未CD化だったタイトル曲を収録。「ラスト・ノウン・イメージ・オブ・ア・ソング」は坂本龍一によるカバーバージョン。「バビロン」はアコースティックギターによるセルフカバーでボーカルも入る。CDジャケットはなく、ケースに直接印刷されている。ケースの裏にも印刷されており、各曲の音響イメージが視覚的に分かるようになっている。

MAGIC ONEOHTRIX POINT NEVER

2020年。ボストンに実在するアダルトコンテンポラリーのFM曲を模倣した作風。曲はアダルトコンテンポラリーというよりもややサイケデリックなエレクトロ音楽で、ボーカルがある曲はボーカルが加工されていることが多い。「ガーデン・オブ・デリート」から「エイジ・オブ」に至るポップ化の流れの延長線上にあり、聞きやすい部分をさらに増やすための方策として疑似FMの体を借りている。4回出てくる1分以下の「クロス・トーク」がFM局のジングルとなっており、曲の流れをいったんリセットする役割を持つ。キャロライン・ポラチェクが歌う「ロング・ロード・ホーム」、自ら歌う「アイ・ドント・ラヴ・ミー・エニモア」、ザ・ウィークエンドが歌う「ノー・ナイトメアズ」はポップだ。「ザ・ウェザー・チャネル」「テイルズ・フロム・ザ・トラッシュ・ストレイタム」は音の断片のコラージュ。

AGAIN

2023年。これまで参照してきたさまざまな音と過去に録音した音をもとに、再創造、再加工、再構成してつないだような曲が占める。「アゲイン」というタイトル、90年代から2000年代に使われていたようなPC用スピーカーのジャケットを見ると、そこに焦点を当てたアルバムであることがうかがえる。複数のスピーカーは、買い換えられて置き替わった回数、そこから想像される長い期間を思わせる。結束されたスピーカーは一つにまとめ上げられた人格を想像させる。子どもの頃から音楽を聞いてきた人間がやがてワンオートリックス・ポイント・ネヴァーになったのとは別に、ワンオートリックス・ポイント・ネヴァーではないアーティストになっていたかもしれないと考えたとき、どのような音楽が想像しうるか。すなわちオルタナティブなワンオートリックス・ポイント・ネヴァーをワンオートリックス・ポイント・ネヴァー自身が想像できるのかという意識があったと、アルバムの制作動機を公表している。過去の自らの音楽を引っ張り出して加工して再提示するアーティストは多数いるが、その再提示にどれほどテーマ性を持たせているかは差がある。このアルバムはかなり思索的だと言える。音響的にはオーケストラを使ったりギターの量を増やしたりして、伝統楽器が多くなった。シンセサイザーや電子機器を多用する前に聞いていた音楽の反映だろう。曲によってAIを使っていることが明記されている。