TEN

1991年。ギター2人の5人編成。この時期にアメリカのシアトルから出てきたので、ニルヴァーナと同じグランジのバンドとして人気を得た。ロックに与えた影響の大きさやグランジの象徴性はニルヴァーナの方が大きく、パール・ジャムは同時代の対抗馬とされた。エディー・ヴェダーはやや声が低く、それに伴ってバンド全体の音も低めになっている。その低さが、当時の若年層の抑鬱的な気分に合致した。サウンドは70年代を思わせるオーソドックスなロック。「アライヴ」「ジェレミー」収録。全米2位、1100万枚。

ALIVE

1992年。シングル盤。「アライヴ」はライブ、「イーヴン・フロウ」は再録音バージョン。「ウォッシュ」「ダーティー・フランク」はアルバム未収録曲。「アライヴ」のヒットによってパール・ジャムが世界的に知れ渡るようになった。

Vs.

1993年。ドラムが交代。前作よりもギターやドラムの生々しさが大きく、曲の端々にある無骨さやざらつきが、グランジの方向性と合った。アメリカ社会を批判するする曲が複数あり、「グロリファイドG」は銃社会、「W.M.A.」は警察による人種差別を歌う。「ディシデント」は反体制派をかくまう女性が、自らの生活の犠牲に耐えられずに反体制派を裏切るという物語を、特に批評を加えずに歌うが、そうせざるを得なくなる状況は誰にでも起こりうるという共感を呼ぶ。「エルダリー・ウーマン・ビハインド・ザ・カウンター・イン・ア・スモール・タウン」は女性の社会進出が限定的であることを暗に批判してる。「ドーター」収録。全米1位、700万枚。

VITALOGY

1994年。邦題「バイタロジー(生命学)」。前作に続き生々しい演奏になっている。90年代の新しいアーティストとして過去のアルバムがヒットしたため、制作の自由度が上がったとみられ、曲の一部は定型的でないロックになっている。アルバムの後半にある「バグズ」「エイ・ダヴァニータ」「ステューピッド・モップ」は実験性が高い。これらの曲はアルバムの緊張感を高める。過去のアルバムがヒットし、急激に注目されるようになったことは、バンドのメンバー自身とその周囲に劇的な変化をもたらす。社会性の高い曲が書けるようなアーティストであれば、その劇的な変化が強いストレスになることは容易に想像できる。「ノット・フォー・ユー」「プライ、トゥー」「コーデュロイ」は、作詞しているエディー・ヴェダーの心境を表している。このアルバムはニルヴァーナのカート・コバーンが自殺した後に発売されたため、曲の中にその影響を見いだそうとする批評が多数現れた。エディー・ヴェダーは、カート・コバーンの死に言及することそのものがカート・コバーンの死を利用しているとの批判を招くことを考え、それを前置きし、影響はないとしている。しかし、カート・コバーンの死の影を意識せずに聞こうとするのは実際のところ難しい。「バグズ」はアコーディオンを使う。「トレマー・クライスト」「ベター・マン」「コーデュロイ」「スピン・ザ・ブラック・サークル」収録。全米1位、500万枚。

DISSIDENT

1995年。邦題「ディシデント~ライヴ・イン・アトランタ」。ライブ盤。「ディシデント」以外の6曲はライブ。

MARKINBALL

1995年。ニール・ヤングが参加したシングル。ニール・ヤングのアルバム、「ミラーボール」でパール・ジャムが共演したときに録音された曲。「マーキンボール」は曲名ではなくシングルのタイトル。

NO CODE

1996年。オープニング曲の「サムタイムズ」はこれまでと異なるイメージの曲で、パール・ジャムの変化を宣言する。2曲目は豪快なギターが出てくる。「フー・ユー・アー」「アイム・オープン」など、「バイタロジー(生命学)」の実験性を引き継ぐ曲も多い。曲の多様性はグランジからオルタナティブロックへの進展をよく表している。パール・ジャムのデビュー以来、最初の大きな音楽的変化となった。ハーモニカを使う「スマイル」はニール・ヤングのような70年代のアメリカンロック風。「レッド・モスキート」はマウンテン風。「ヘイル、ヘイル」はハード、「ハビット」「ルーキン」はハードコアパンク。全米1位。

YIELD

1998年。全体としてはロックを維持し、各曲はそれぞれ別の雰囲気を持っている。異なる人間が一つのバンドとしてアルバムを出しているが、個別の曲では異なる人間がそれぞれ個性を出している。文化も価値観も異なる複数の人が偶然出会い、そこで一つの集団を形成しても、特定の価値観に合わせる必要はないという現代的多様性を象徴するかのようだ。「プッシュ・ミー、プル・ミー」は、メロディーはポップだがボーカルの録音は実験性に富む。「ギヴン・トゥ・フライ」は匿名の多数の他者、すなわち大衆から攻撃される若い男が、それでも屈することなく自分の「愛」を多数に届け続けるという歌詞になっている。その若い男がエディー・ヴェダーとイエス・キリストに重ねられているのは明らかだ。「ウィッシュ・リスト」収録。全米2位。

GIVEN TO FLY

1998年。シングル盤。

LIVE ON TWO LEGS

1998年。ライブ盤。全米15位。

BINAURAL

2000年。70年代のロックに影響を受けたような曲が多い。特に、ギターの音やベースの大きさはザ・フーの影響を感じさせる。アップテンポの曲がグランジを思わせることはなくなった。パール・ジャムのメンバーが少年時代に聞いてきたロックの面影を、このアルバムに反映させている。過去にもその影響が出ていた曲はあっただろうが、今回は多めに出ている。アルバムが2000年に出るということを認識した上で、もはや90年代のグランジではないだろうという意識もあるだろう。日本盤は2枚組。全米2位。

NOTHING AS IT SEEMS

2000年。シングル盤。

LOST DOGS

2002年。2枚組企画盤。

RIOT ACT

2002年。これまでと同様にエディー・ヴェダーの心情を宗教に絡めた曲が中心だが、政治的メッセージを初めて明確に押し出した。「ブッシュリーガー」はイラク戦争を始めた米大統領を批判している。「ハーフ・フル」は中流階級の崩壊と富裕層の資産極大化を批判している。カントリーポップの流行を反映し、アコースティックギターを使う曲がアルバムの最初と最後と真ん中に配置されている。「ラヴ・ボート・キャプテン」「アイ・アム・マイン」などはオルガンを使う。「ユー・アー」はオルタナティブロック。全米2位。

TOKYO JAPAN MARCH 3rd、2003

2003年。ライブ盤。

REARVIEWMIRROR(GREATEST HITS 1991-2003)

2004年。ベスト盤。2枚組。全米16位。

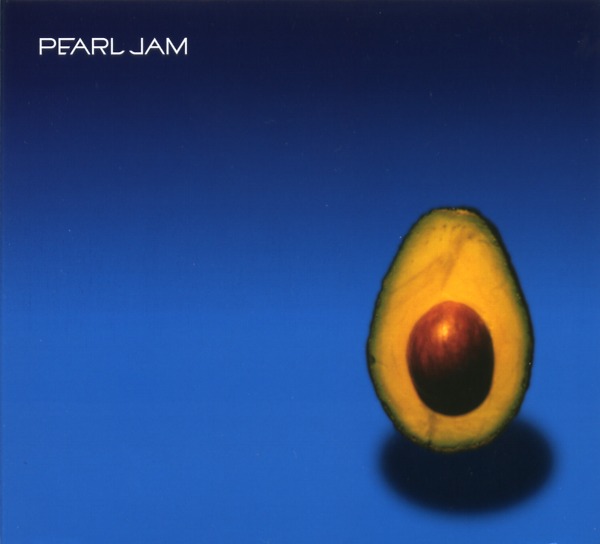

PEARL JAM

2006年。ロックンロールを主体としたサウンド。メロディーが覚えやすく、ロックンロールをメインとするアーティストよりも質の高いロックンロールをやっている。「ライフ・ウェイステッド」「マーカー・イン・ザ・サンド」はすばらしい。ミドルテンポの曲はアメリカのオーソドックスなロックになり、「カム・バック」はヒットしてもよさそうな曲だ。「ワールド・ワイド・スイサイド」「パラシューツ」「アーミー・リザーヴ」は前作に続き、政治性の強い曲だ。「アンエンプロイヤブル」はアメリカの下層労働者階級の苦悩を描く。「ゴーン」は芳しくない現在から未来へ進むことを決意する曲。ジャケットはバナナで有名なヴェルヴェット・アンダーグラウンド&ニコのデビュー盤を意識したか。ほとんどが4分以下の曲で、アルバム全体でも50分以下。全米2位。

BACKSPACER

2009年。「ライオット・アクト」「パール・ジャム」でアメリカの政治や社会について糾弾し、厳しい状況にある労働者や若年層の心情を代弁するかのような曲を書き続けてきたパール・ジャムが、重苦しさからやや離れた。明るめのメロディーが多いことも曲の雰囲気を反映している。グランジやオルタナティブロックの重要な要素であった怒りと苦悩と冷笑と、ある種の逃避が、このアルバムでは薄れている。2000年代の終わりとともに、グランジとオルタナティブロックは区切りを迎えた。オープニング曲から勢いのあるロックンロール。11曲で37分弱。「ジャスト・ブリーズ」と「ジ・エンド」はアコースティックギターとストリングスによるバラード。全米1位。

LIGHTNING BOLT

2013年。前作に続き、音響上は前向きなロックンロールが多いが、エディー・ヴェダーの詩はこれまでと同様に宗教性が高い。自らの精神性によって現在の苦難から解放されようという展開は、プロテスタントの意識になじむ。オープニング曲からの3曲に勢いがあるのは「パール・ジャム」「バックスペイサー」と同じ。「マインド・ユア・マナーズ」は制御されたハードコア。「レット・ザ・レコーズ・プレイ」はブルースロック。「フューチャー・デイズ」はドラム、エレキギターを使わず、アコースティックギターとキーボードを中心とするバラード。全米1位。

GIGATON

2020年。デビュー以来何度かあった音楽的変化のうち、このアルバムは比較的大きな変化となっている。12曲のうち3曲でプログラミングを取り入れ、キーボードも多くの曲で使われる。ギター2人のロックバンドから、電子楽器を駆使するハイブリッドバンドに変化したと言える。「ダンス・オブ・ザ・クレアヴォイアンツ」「セヴン・オクロック」「レトログレード」は象徴的だ。デビューから30年たち、アルバムの制作ペースは落ちているが、電子楽器の導入は今後のアルバムの可能性を大きく広げる。「クイック・エスケープ」は詩にトランプが出てくるが、これまでのような強い主張はない。「レトログレード」は環境問題を取り上げる。全米5位。

TEMPLE OF THE DOG/TEMPLE OF THE DOG

1991年。サウンドガーデンのボーカルとドラム、パール・ジャムのギター2人とベースで結成されたバンド。プロジェクトのようなバンドで、サウンドガーデンとパール・ジャムがグランジの代表的なバンドとして売れていくのはこのプロジェクトのあとである。明るさがあまりないというところは元のバンドと同じ。もともと、パール・ジャムのギター、ストーン・ゴッサードが在籍していたバンド、マザー・ラヴ・ボーンのボーカルが死亡したことに伴う追悼プロジェクトである。サウンドガーデンのボーカル、クリス・コーネルがグランジ最高の歌唱力を発揮している。日本盤は1993年発売。