HOUSE OF BALLOONS

2011年。自作曲と、過去のアーティストの曲を取り込んだ擬似的な自作曲を収録したEP盤。リミックスでもなく、カバーでもなく、他人の曲を自分の曲に取り入れて新たな曲を作り、それを集合したものをミックステープと呼ぶ。当初はネットで公開され、後にCD化されており、テープで発表されたことはない。ミックステープという呼び方は単に記号として使われる。曲調はソウル、リズム&ブルースで、音の多くはシンセサイザーやエレクトロニクスで構成する。タイトル曲はスージー&ザ・バンシーズを使用。コクトー・ツインズの曲も使っている。90年代以降ではアリーヤとビーチ・ハウスを使っている。ビートよりもボーカルを重視しているようなサウンドは、ヒップホップと距離を置き、音作りは最新の手法を用いるという点で新鮮だ。ボーカルの音程は高め。9曲で50分弱。

THURSDAY

2011年。シーヴス・ライク・アス、マルティナ・トップレイ・バードを使用。他人の曲の使用は大幅に抑制されている。曲の幅は広がっている。9曲で50分。

ECHOES OF SILENCE

2011年。オープニング曲の「D.D.」はマイケル・ジャクソンの「ダーティー・ダイアナ」のカバー。フランス・ギャルの「娘たちにかまわないで」の使用は意外な選曲。2000年代以降の曲も2曲使っている。

TRILOGY

2012年。3枚組。「ハウス・オブ・バルーンズ」「サーズデイ」「エコ-ズ・オブ・サイレンス」にそれぞれ1曲を追加して、1セットで発売。全米4位。

KISS LAND

2013年。何曲かで他人の曲を取り入れているが目立つような扱いではなく、アルバム全体として一般的なボーカルのアルバムになっている。「ラヴ・イン・ザ・スカイ」「ビロング・トゥ・ザ・ワールド」はビートに特徴がある。ヒップホップ・アーティストのドレイクが参加した曲以外はやや曲が長く、軽快でもないため、ソウル系歌手のデビューアルバムとしてはおとなしい。全米2位。

BEAUTY BEHIND THE MADNESS

2015年。曲で使われる音の幅が広がった。シンセサイザーで代用していることもあるが、ストリングスやピアノ、ホーンセクション、エレキギターのようななじみのある音を使い、曲自体の聞きやすさを狙っている。くせのない高めのボーカルは、どこかで何度も聞いたような安心感を覚える。2000年代以降のエレクトロニクス全盛期をサウンド的に踏まえた上で、中庸であることも意識したところがヒットの要因か。「テル・ユア・フレンズ」はカニエ・ウェストの曲を使用。「ダーク・タイムズ」はエド・シーラン、「プリズナー」はラナ・デル・レイが参加している。「ザ・ヒルズ」「キャント・フィール・マイ・フェイス」「アーンド・イット」がヒット。「OFTEN」の邦題は曲での発音通り「オフトゥン」になっている。全米1位。

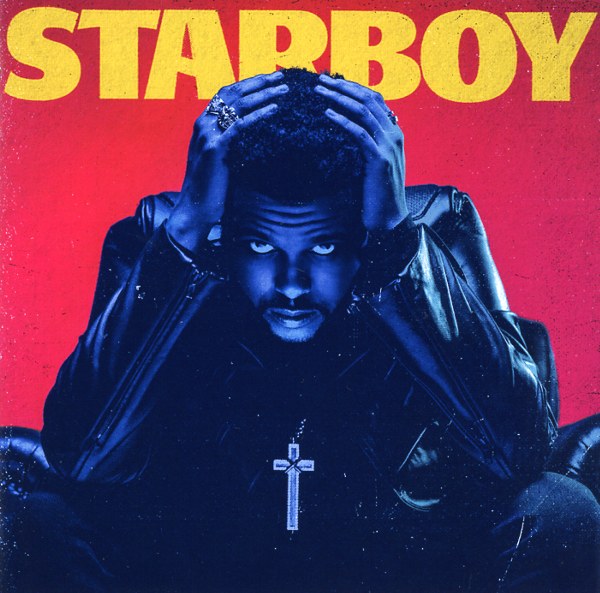

STARBOY

2016年。アルバムタイトルはデヴィッド・ボウイの曲を意識したという。「ジギー・スターダスト」収録の「スターマン」のことだろう。この情報に接してしまうと、「ジギー・スターダスト」との関連を見出そうという意識で聞かざるを得ない。「フォールス・アラーム」「リマインダー」「オーディナリー・ライフ」「オール・アイ・ノウ」といった曲は、タイトルから内省的な曲だとあらかじめ構えてしまう。「ア・ロンリー・ナイト」はディスコ調。「ロッキン」はアップテンポで、スターでいる状況を歌っている。このアルバムはザ・ウィークエンド自身が、デヴィッド・ボウイの曲を意識したということを公表したため、アルバムが「ジギー・スターダスト」をなぞるような解釈をされる。過去の有名作のアイデアを借りたとも言えるため、驚きのアルバムという評価にはなかなかならないが、アルバムで物語を構築できることを示したため次作以降は期待できる。事前情報がなければ、21世紀の技術を用いた80年代風ソウルのサウンドで、一部の曲はマイケル・ジャクソンを思わせるということになるだろう。アルバムタイトル曲と「アイ・フィール・イット・カミング」はダフト・パンクがプロデューサーとなり、この2曲がアルバムの最初と最後になっている。特に「アイ・フィール・イット・カミング」はダフト・パンクらしい音響処理があり、メロディーもよい。「サイドウォークス」はケンドリック・ラマーが参加し、ア・トライブ・コールド・クエストのアリ・シャヒードが作曲に参加している。

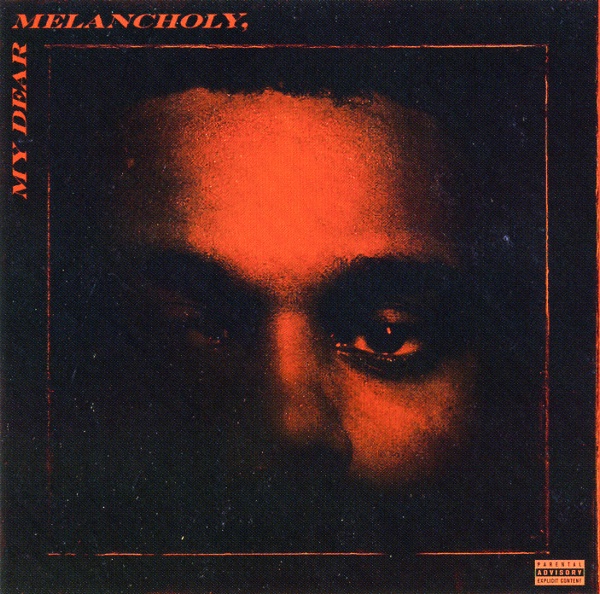

MY DEAR MELANCHOLY,

2018年。EP盤。6曲収録。EPだが「スターボーイ」とは意図的に異なるように作ったような曲調。シンセサイザーやエレクトロニクスで演奏のほとんどを構成し、暗めのメロディーを歌う。タイトルが「マイ・ディアー・メランコリー、」なので、メロディーもそれに沿っているだろうとの予測で聞いてしまうが、その通りになっているので逆に安心するという奇妙さがある。「コール・アウト・マイ・ネーム」収録。

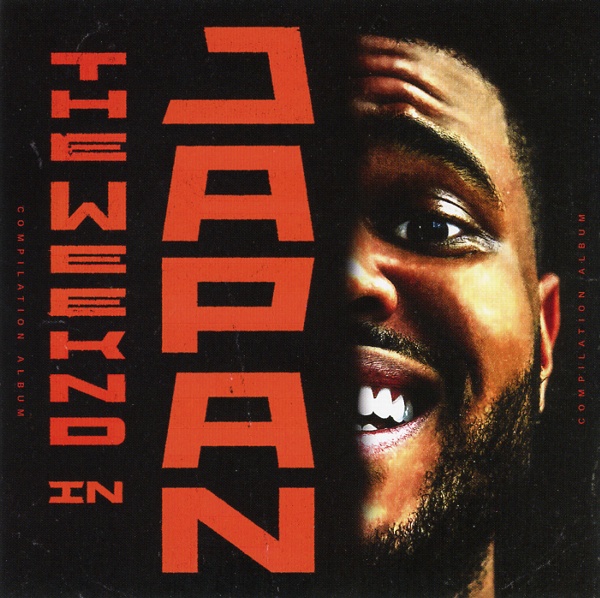

THE WEEKND IN JAPAN

2018年。邦題「ザ・ウィークエンド・イン・ジャパン(シングルズ・コレクション)」。初来日公演の前に出た日本独自のベスト盤。「ビューティー・ビハインド・ザ・マッドネス」から5曲、「スターボーイ」から4曲収録。初期の「トリロジー」からは「ウィキッド・ゲームス」、「キッス・ランド」からはファレル・ウィリアムスがリミックスしたバージョンの「ワンダーラスト」だけが選ばれている。ザ・ウィークエンド以外のアルバムから唯一、ベリーの「マイト・ノット」が入っており、ベリーとザ・ウィークエンドが協演した曲。

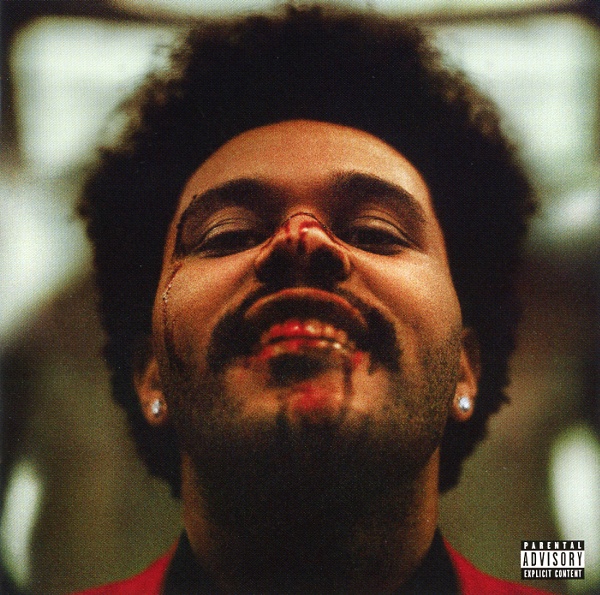

AFTER HOURS

2020年。90年代以降のエレクトロ音楽の影響が大きい。ポップなメロディーの曲は全てマックス・マーティンが作曲に関わっており、90年代後半の白人ポップスのイメージは健在だ。それ以外のポップでない曲、メロディアスでない曲こそがオルタナティブR&Bであり、ウィークエンドの現代性とも言える。「ハートレス」「ブラインディング・ライツ」「イン・ユア・アイズ」「セイヴ・ユア・ティアーズ」収録。

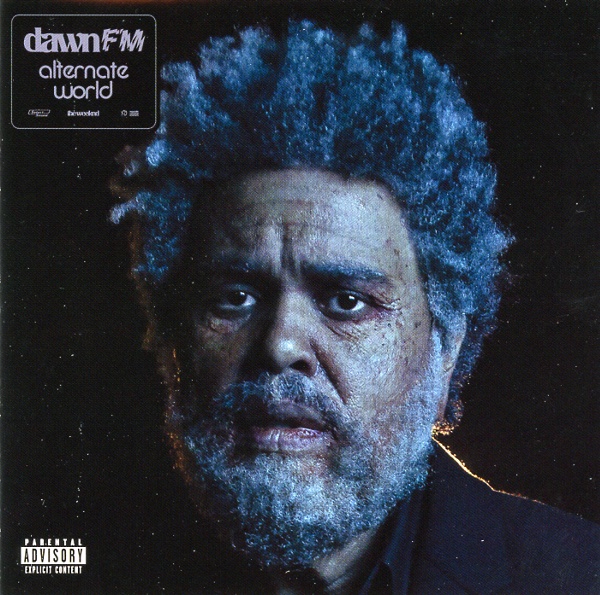

DAWN FM

2022年。ワンオートリックス・ポイント・ネヴァーとマックス・マーティンが全面的に参加し、メロディー部分をマックス・マーティン、プログラミング、シンセサイザーをワンオートリックス・ポイント・ネヴァーが担っているようだ。アルバム全体が架空のFM局の番組を模した作りになっている。オープニング曲はFM局のジングル風。FM局をテーマにすることは1980~90年代への回帰を想像させ、実際多くの曲がやや古風なシンセサイザーやメロディーを取り入れている。「テイク・マイ・ブレス」「アウト・オブ・タイム」などは声の使い方がマイケル・ジャクソンを思わせる。1分半の「ア・テイル・バイ・クインシー」はクインシー・ジョーンズが語りを入れている。タイラー・ザ・クリエイターが参加した「ヒア・ウィー・ゴー・・・アゲイン」はマックス・マーティンが関わっていなくても十分メロディアスな曲になっている。